新中国70年里的中小学教材变迁

(新中国70年)新中国70年里的中小学教材变迁

北京9月23日电 (记者 马海燕)今年秋季开始,中国部分省市高中开始使用新教材,义务教育也于前年开始使用新教材。全国统一使用“部编本”教材,标志着中国的教材再次进入“大一统”时代。

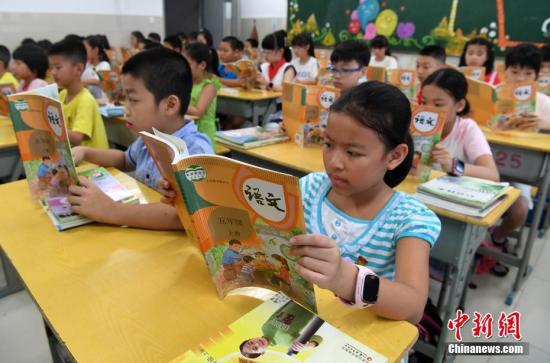

9月1日,福州中山小学五年级学生在阅读统一部编版的语文教材。(资料图片)张斌 摄

9月1日,福州中山小学五年级学生在阅读统一部编版的语文教材。(资料图片)张斌 摄

此前,苏教版、北师大版、湘教版、鄂教版等多套教材并存了十多年,“一本多纲”适应了各地经济发展的不同阶段。但随着中国教育发展进入新时代,逐渐要求一部统一教材的诞生。

教材的变化背后是教育教学改革的要求。中国国务院印发的关于深化考试招生制度改革的实施意见,要求对高中课程和高考改革进行统筹谋划,做好衔接。实施好新高考,必须推进普通高中课程改革,必须编写和使用好高中新教材。

实际上在新中国成立以来的大多数时期,各地都使用的是人民教育出版社统一出版的教材。1951年秋,由人民教育出版社仿照苏联教材编写的第一套全国通用中小学教科书出版。这是新中国使用的第一部教材。五年之后,人教版推出了第二套中小学教材,完全由新中国教育工作者自主新编,并且之后每隔六七年修订一次。

使用时间最长的教材当属“文革”结束后第一套全国通用的十年制中小学教科书。这套教材从1978年秋开始一直使用了15年,直到1993年版九年义务教育教科书正式向全国供应。

2001年开始的新世纪第一套教材,金庸的小说、周杰伦的歌都走进了课本,一时引起热议。此后,越来越多的当代热门人物进入教材,如余华的小说《十八岁出门远行》、“90后”记者最近的一篇新闻通讯《“探界者”钟扬》。

每一个时代的课本,不仅是知识的传授,也打下了时代的印记。《八角楼上》《吃水不忘挖井人》《朱德的扁担》等老一辈无产阶级革命家的故事在课本中闪光;黄继光、董存瑞、邱少云、刘胡兰等一代代英雄人物通过课本走进少年儿童心中;陈景润、袁隆平、屠呦呦等著名科学家正成为一代代少年儿童的榜样。

北京师范大学资深教授顾明远参与了多版教材编写。他认为,教材的变化折射的是新中国教育变革。新中国成立以来,中国不断进行教材改革,教材在越改越好。

正是从这些教材开始,新中国完成了从成立初期20%的小学净入学率到接近100%的转变,城乡免费义务教育全面实现;实现了从新中国成立之初高校在校生仅有11.7万人到现在高等教育在学总规模达3833万人的飞跃。

不管教材如何变化,中华优秀传统文化教育、爱国情怀和国际视野是十多版教材不变的初衷。《司马光砸缸》《孔融让梨》《自相矛盾》《刻舟求剑》等古老的中国故事伴随着一代代孩子成长;毛泽东诗文、鲁迅杂文小说,分散在不同学龄段的教材里,是培养下一代风骨的力量源泉;列宁、白求恩、爱迪生、达芬奇、爱因斯坦等外国人是中国学生课本里的常客。

顾明远认为,最新一版的教材更注重学生的核心素养。而如何在教育教学中落实核心素养才是关键。

中国教育学会副会长尹后庆表示,接下来实施新教材的过程,就是以核心素养为主线的课程建设过程。而中国很大,从东部到中西部,从城市到农村,个体的学习情况不同,要逐步在课程选择与学生个性化学习中推进核心素养,需要师生共同努力。(完)

来源:

版权声明:

凡文章来源为" "的稿件,均为兴化信息港独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为" ",并保留" "的电头。如本网转载稿涉及版权等问题,请及时与我们联系。